Sur les traces de Josep Rubau Donadeu i Corcellés à Paris

jeu. 25 septembre 2025 12h54

Album Rubaudonadeu, Figueres, Biblioteca Fages de Climent.

Je ne vais pas retracer ici la biographie de Josep Rubau Donadeu i Corcellés (1841-1916), publiciste, politicien, acteur de la Première République espagnole, riche homme d’affaires et mécène, dont on trouvera facilement en ligne les éléments-clés1. J’entends plus modestement rapporter quelques éléments factuels relatifs à sa longue présence à Paris et tenter de les associer au parcours de Josep Maria Cañellas dans cette même ville.

Comme on le sait, la route de Cañellas croise à Paris celle de Rubaudonadeu à l’occasion de deux projets de reportage photographique en Catalogne — mais peut-être faut-il subodorer une relation au-delà de ces seuls projets.

Sommaire

- Rubaudonadeu, Cañellas et l’album de l’Alt Empordà

- Le Gran Hotel Central de España y America à Paris

- L’affaire de Campos

- Les adresses connues de Josep Rubaudonadeu

- 20, rue Lamartine

- 18, boulevard Montmartre

- 51, avenue de Wagram

- Récapitulatif

Rubaudonadeu, Cañellas et l’album de l’Alt Empordà

Rubaudonadeu est en effet connu — entre beaucoup d’autres choses — pour avoir parrainé et financé un projet inédit de documentation photographique de sa région natale de l’Alt Empordà, à l’extrême nord-est de la Catalogne.

Ce projet, aux spécifications très détaillées, fut confié par Rubaudonadeu à Cañellas, qui l’exécuta à l’hiver 1888-1889.

Cañellas, catalan comme son commanditaire quoique né plus au sud, se rendit donc dans la région et la sillonna au cours de nombreuses sorties, usant à plusieurs reprises d’une tartane pour ses déplacements2.

De ces déplacements, il tira un ensemble de plus de cinq cent cinquante clichés qui furent regroupés dans une série de lourds albums dont Rubaudonadeu avait envisagé, de manière peut-être un peu optimiste, la commercialisation. De ce que l’on sait, les ventes de l’Album Rubaudonadeu ne rencontrèrent pas le succès espéré ; toutefois, divers sous-ensembles de photographies, notamment ceux consacrés à telle ou telle localité de l’Alt Empordà, ont bien trouvé leur public et ces collections existent toujours.

Mais Rubaudonadeu avait en tête un second projet pour l’exploitation de ce fonds photographique, là aussi plutôt inédit : les photographies réalisées devaient servir de modèles à leur transposition sous forme de tableaux peints et alimenter ainsi un « Musée historique de l’Alt Empordà » dont il assurait le patronage… Dans son esprit, la peinture conservait sans doute un prestige ou une fonction patrimoniale plus nobles ou plus importants que ceux de la photographie.

Cette mise en peinture des photographies de Cañellas connut un début, sinon une fin, de réalisation.

L’un des protagonistes de cette sublimation des images mécaniques fut Félix Alarcón Brenes (1860-après 1900) lequel, en véritable stakhanoviste du pinceau, se mit à la tâche durant plusieurs années ; il fut épaulé par le peintre Josep Alsina Trayter (1870-1951) qui réalisa pas moins de cent toiles durant la période 1890-18923.

Note — Comme cela a déjà été signalé4, le descriptif du tableau d’Alarcón donné par le marchand en ligne Invaluable est amusant. Alors même qu’il précise qu’« Alarcón Brenes illustrated natural and monumental views, especially Catalonia, often starting from images of contemporary street photography », il donne pour titre à ce tableau « Scorcio of a Sicilian Country »… alors qu’il s’agit d’une reprise de la vue de la porte d’entrée de l’église Saint-Pierre à Figueres avec un aperçu de la façade de l’ancien théâtre municipal photographiée par Cañellas.

Le Gran Hotel Central de España y America à Paris

Le projet de l’Album Rubaudonadeu et sa transfiguration en un Musée historique de l’Alt Empordà furent initiés à Paris, plus précisément dans les locaux d’un hôtel sis 56 rue La Fayette, faisant l’angle avec l’impasse des Deux-Sœurs, à deux pas de la rue du Faubourg Montmartre.

L’immeuble du 56, construit entre 1862 et 1864 lors du percement de cette partie de la rue La Fayette5, fut en effet, à sa livraison, aménagé en hôtel : à l’issue de la cession de l’immeuble à son premier propriétaire, le 12 août 1864, un bail fut signé le 4 avril 1865 entre ledit propriétaire, le sieur Martin Benoît Chavignot, et le preneur, un certain Fernandez del Auja, pour une durée de 3, 6, 12 ou 18 ans moyennant un prix annuel d’un peu plus de 30 000 francs6.

M. Fernandez del Auja (F. Ramon del Auja selon le Didot-Bottin) restera à la tête de son hôtel, dénommé Hôtel d’Espagne et d’Amérique, jusqu’en 1882.

L’hôtel est alors repris par Nicolas Obejero, qui s’en dit le propriétaire, sous le nom de Grand Hôtel Central ; il en assurera la direction de 1883 à 1887.

Didot-Bottin, éd. 1887 – BnF/Gallica.

En 1888, toujours selon les indications du Didot-Bottin, l’hôtel change une nouvelle fois de direction, et c’est M. José Berdéal de la Iglesia qui en prend les commandes, en conservant le nom de Grand Hôtel Central.

(On aura noté le tropisme nettement hispanique des noms des administrateurs successifs de l’hôtel.)

Berdéal ne demeure guère longtemps en place puisque, en 1889 (et sans doute dès la fin 1888), une nouvelle entité reprend à son compte la gérance de l’hôtel (peut-être Berdéal conserva-t-il une fonction opérationnelle dans la nouvelle organisation).

C’est en effet la société en commandite Roger & Cie, nouvellement créée, qui prend la direction de l’établissement et lui donne le nom de Gran Hotel Central de España y America en visant clairement une clientèle hispanophone.

Son principal (et sans doute unique) commanditaire n’est pas nommé mais ne saurait être autre que Josep Rubaudonadeu car son commandité se trouve être l’épouse de ce dernier, Julia Roger-Pocheville7.

Archives commerciales de la France, 18 févr. 1888 – BnF/Gallica.

(On ignore la raison du grèvement du capital.)

Didot-Bottin, éd. 1889 – BnF/Gallica.

Aparté

L’affaire de Campos

Parlant d’épouse et de mariage, on ne peut pas ne pas relever que, en juin 1887, Rubaudonadeu fut le protagoniste d’une affaire rocambolesque — d’où sa réputation ne sortit pas tout à fait indemne.

Ce mois-là, à Paris, eut lieu l’enlèvement (apparemment consenti) d’une femme espagnole, Mlle Mercedès Martinez de Campos, par son soupirant français, un certain Michel Mielvacque — sorte de « d’Artagnan, avec lequel il a plus d’un point de ressemblance », selon l’un ; un « rastaquouère », selon d’autres — qui se faisait appeler Maximin de Lacour de Garbeuf et se donnait le titre de vicomte.

Pour arracher la belle aux griffes de sa gouvernante qui la maintenait cloîtrée (mais à vrai dire, on va le comprendre assez vite, pour échapper à Rubaudonadeu) et parvenir à sceller une union loin des gêneurs, le jeune homme exfiltra la jeune femme en Angleterre via la Belgique suivant un scénario digne d’un roman d’aventures. Dans le rôle du méchant, remuant ciel et terre, Rubaudonadeu se lança à leur poursuite et les traqua jusqu’à Londres.

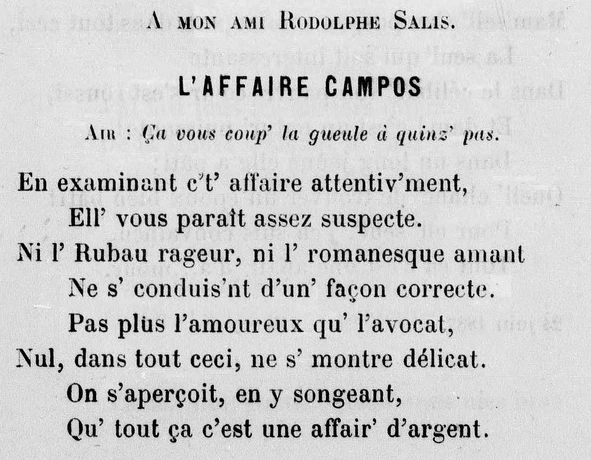

L’affaire fit grand bruit. La presse s’en emparra avec gourmandise. Voir par exemple les unes de L’Écho de Paris du 23 juin 1887 ou du Cri du Peuple du 25 juin 1887 — qui ne valorisent pas vraiment le rôle de Rubaudonadeu —, ou encore l’article du Soir du 24 juin 1887 — qui en dresse un portrait épouvantable. L’affaire devint même le sujet d’une chanson que nous a transmise Jules Jouy et dont les paroles raillent gentiment toutes les parties prenantes8.

À la fin 1887, Paul Villefeu, un ardent soutien de Mielvacque, publia à ses frais une roborative monographie de plus de 300 pages sobrement intitulée « Mercédès de Campos. Histoire d’une grande dame espagnole » que son propos laudatif et édifiant rend pour le moins suspecte (les deux portraits ci-dessus en sont extraits). On lira avec profit le chapitre xiii qui dresse le portrait (accablant) de Rubaudonadeu9.

Dans cette histoire, si j’ai bien tout compris, Rubaudonadeu tenait le rôle du méchant en tant que fondé de pouvoir ou chargé d’affaires de Mlle de Campos. Selon ses détracteurs, il cherchait avant tout à garder la main sur lesdites affaires lesquelles, si sa cliente venait à se marier, pouvaient lui échapper. Or, la belle ne pouvait se marier en France du fait que son précédent mariage avait été frappé de nullité en Espagne mais non pas en France (la logique des arrêts du Saint-Siège est impénétrable). D’où l’urgence pour Rubaudonadeu de la garder à Paris ; d’où le projet d’exfiltration monté par Mielvacque.

Lorsque ce projet fut mis à exécution, Rubaudonadeu se démena comme un diable pour le faire échouer. Au vu des primes qu’il offrait à tout porteur d’information sur la localisation des amants en fuite, il semblerait que les affaires de Mlle de Campos fussent en effet significatives (L’Écho de Paris évoque un enjeu de quatre à cinq millions de francs ; Paul Villefeu parle en plus d’une ponction annuelle de vingt mille francs pour le compte du fondé de pouvoir). D’où provenait toute cette fortune ? Des dédommagements engrangés suite au divorce d’un précédent mariage contracté par la demoiselle de Campos — qui, à 28 ans, n’était donc plus tout à fait une jeune femme débutant dans la vie et qui, en s’étant attaché les services d’un avocat coriace, montrait qu’elle n’avait pas non plus perdu le Nord. C’est en effet à son bénéfice que Rubaudonadeu avait plaidé avec succès le divorce, moyennement il est vrai des honoraires plus que conséquents et un contrat de gestion de la fortune qu’elle recevait.

Le rôle de Rubaudonadeu dans l’affaire de Campos fut-il aussi calculateur et sordide que ce qu’en rapporte la presse française ? Je ne saurais dire. Ce que j’ai lu de la presse espagnole nuance assez nettement ce point de vue. Comme le disait Pascal citant Montaigne : vérité en deça des Pyrénées, erreur au-delà…

Toujours est-il que, si Rubaudonadeu était déjà marié en mars 1887, l’allégation qu’il avait lui-même des visées matrimoniales sur sa cliente semble d’une nature calomnieuse. Mais allez savoir…

Il n’en reste pas moins que, à l’issue de cette affaire, dût-il affronter une opinion publique hostile, Rubaudonadeu améliora très-sensiblement sa situation matérielle et put abonder sans difficulté la commandite en charge de l’hôtel de la rue La Fayette.

Si Rubaudonadeu n’était pas propriétaire des murs de l’immeuble, il était bien, de jure et de facto, « propriétaire » de l’entité commerciale gestionnaire du Gran Hotel Central de España y America.

Il y organisa divers événements de prestige, comme des réceptions de personnalités des mondes politique et financier :

Et il utilisa donc cet hôtel pour y monter son musée historique de l’Alt Empordà, accrochant aux murs, on l’imagine, les productions d’Alarcón au fur et à mesure de leur réalisation. Les photographies de Cañellas furent-elles également exposées en regard des huiles ? On ne le sait pas, mais il est fort possible que l’imposant album des 555 photographies fût proposé à la vente dans le lobby.

La commandite Roger & Cie assurera l’exploitation de l’hôtel jusqu’à l’été 1893, data à laquelle la société sera mise faillite pour « insuffissance d’actifs » :

Archives commerciales de la France, 23 déc. 1893 – BnF/Gallica.

(À noter la mention « D[emoise]lle Julie Roger » qui vient contredire son éventuel statut de femme mariée.)

La Loi, 20 déc. 1893 – BnF/Retronews.

Le musée dut fermer ses portes en conséquence. On ignore le sort réservé aux différentes toiles peintes réalisées jusqu’à cette date.

Après 1893, les annuaires n’enregistrent plus d’activité hôtelière à cette adresse ; on relève en revanche une progressive multiplication des inscrits professionnels, signe d’une réorientation de l’exploitation de l’immeuble par ses propriétaires et d’une mise en location des différentes étages.

D’après le sommier foncier, l’immeuble entre dans la famille De las Casas y Mesa en septembre 187210. Différentes opérations de succession-partage ont lieu au sein de la même famille jusqu’en novembre 1911 quand l’ultime hériter cède l’immeuble à Armand Joseph Misrahi pour la somme de 600 000 francs.

❦

Somme toute, la présence de Rubaudonadeu au 56 rue La Fayette fut assez brève, à peu près quatre années, de 1889 à 1893. Fut-elle intense ? Si l’attention de Rubaudonadeu pour sa terre natale, et plus généralement la Catalogne, est indéniable, si des interventions en faveur de ses compatriotes sont avérées, le Grand Hôtel Central fut-il pour autant un point de ralliement pour les progressistes hispanophones de Paris ? Fut-il un lieu de rencontres et d’échanges privilégié pour les artistes catalans et espagnols vivant à Paris ? Je manque de documentation pour en décider.

Assez vite donc, Rubaudonadeu arrête les frais et en 1894 quitte la capitale française pour s’installer, définitivement semble-t-il, à Madrid. Conservera-t-il des liens avec ses relations parisiennes ? C’est vraisemblable ; toutefois ses activités s’exerceront désormais en Espagne.

Les adresses connues de Josep Rubaudonadeu

Mais Josep Rubaudonadeu à Paris, ce n’est pas seulement l’hôtel de la rue Lafayette et l’affaire de Campos. En fouillant un peu la presse de l’époque et les annuaires et en s’appuyant sur les éléments factuels rapportés par Paul Villefeu11, il est possible de relever des traces de sa présence à Paris, antérieures comme postérieures à l’épisode du Gran Hotel Central de España y America.

Le chargé d’affaires est en effet repéré dans la capitale française en continu durant au moins une dizaine d’années. On lui connaît trois adresses successives.

20, rue Lamartine

Dans les éditions de 1885, 1886 et 1887 du Didot-Bottin, Rubaudonadeu est répertorié au 20 rue Lamartine comme représentant de la Cie des eaux minérales Margarita Loëchès, ce que confirment diverses autres sources à compter de janvier 188412.

On peut donc en inférer que Rubaudonadeu était bien présent à Paris dès 1883 (sinon avant) et y tenait un rôle actif de représentant pour une ou peut-être plusieurs maisons espagnoles.

L’année 1883 est l’une des dates probables d’arrivée à Paris de Cañellas qui s’installe à ses débuts à proximité du carrefour Barbès-Rochechouart. Or, de Barbès-Rochechouart à la rue Lamartine, il faut compter moins d’un quart d’heure à pied. Il est permis de penser que Cañellas fit régulièrement le chemin, en descendant les rues Rochechouart et de Maubeuge : on connaît de lui un instantané de rue (JMC 268) pris au carrefour des rues Rochechouart et de Maubeuge et un autre (JMC 602) pris justement au croisement des rues de Maubeuge et Lamartine, à quelques pas du domicile de Rubaudonadeu :

Ce cliché fut-il pris par hasard, sans que le photographe ait connaissance du domicile de Rubaudonadeu ? Ou fut-il pris à l’occasion d’une visite à ce dernier ? Impossible de répondre bien sûr mais on ne peut que souligner cette nouvelle coïncidence.

On ne connaît pas les circonstances de la mise en relation des deux hommes qui culminera avec les projets de reportage photographique en Alt Empordà (1888-1889) puis dans la région de Barcelone (1891). Elle pourrait être née à cette occasion, en résultante d’un appel à candidatures de photographes par Rubaudonadeu. Je la crois toutefois établie antérieurement, persuadé que je suis que l’instantané de rue ci-dessus date de la présence de Rubaudonadeu rue Lamartine (1883?-1887). Mais peut-être Cañellas était-il déjà connu de Rubaudonadeu pour les activités de son studio barcelonais, spécialisé dans la reproduction d’œuvres d’art ? Et leur rencontre peut tout aussi bien relever de liens noués à Paris au sein de la communauté des artistes catalans ou espagnols.

❦

Le № 20 de la rue Lamartine est un exemple assez typique d’un immeuble de rapport faubourien sans la moindre ostentation. On est loin du faste et du prestige des adresses postérieures de Rubaudonadeu, faste et prestige qui s’expliqueraient par un changement soudain dans la surface financière du personnage, changement auquel les libéralités de Mlle de Campos ne sont peut-être pas étrangères.

Détail notoire, le № 20 de la rue Lamartine fait face à la rue Buffaut et se trouve de fait à deux pas de l’hôtel de la rue La Fayette, alors géré par Nicolas Obejero. Il y a tout lieu de penser que Rubaudonadeu fréquentait déjà les lieux si, comme on peut le penser, ceux-ci attiraient une clientèle essentiellement espagnole ou latino-américaine.

À cette adresse, en 1883, Rubaudonadeu a pour voisins un horloger, une couturière, un dentiste, un commissaire-priseur, un marchand de couleurs, une fleuriste, un tailleur, un imprimeur (et fabricant de registres) et un personnage plutôt controversé mais désormais rangé des voitures, le sieur Alexandre de Stamir, directeur de la Grande Agence (publicité).

Aparté

Je m’arrête un instant sur ce dernier personnage — que Cañellas pour sa part n’a sans doute jamais croisé — parce qu’il me paraît assez caractéristique d’un certain type d’individus participant de la Belle Époque et contribuant activement à son esprit : ceux ayant fait leurs premières armes sous le Second Empire (en prêtant allégeance aux autorités) ; ayant trempé dans le journalisme d’opinion et s’étant créé de nombreux ennemis ; ayant survécu (on ne sait trop comment) à la Commune puis s’étant fait oublier pour refaire leur vie et ainsi alimenter ou embrasser l’insouciance de la République nouvelle.

Dans une petite notice consacrée à son épouse, je lis ce portrait lapidaire de Stamir : « Homme intrépide, au passé désolant, ayant servi dans la Légion Étrangère, pendant la campagne du Mexique, informateur de la préfecture de police, rédacteur en chef, journaliste, homme de lettres sous le nom de Alexandre de Stamir, éditeur de publicité13. »

Valéry Auguste Louis Stamirowski, dit Alexandre de Stamir (1844-1889), est de fait un assez bel exemple de ce qu’on appelait autrefois un plumitif, vivant de sa plume donc, au gré des occasions qui se présentent, et complétant ses revenus par d’autres activités plus ou moins recommandables.

En compagnie de Charles Marchal (dit Charles de Bussy) mais également du jeune Édouard Drumont, il se révéla en effet un zélé indicateur de la police impériale : après s’être fait embaucher dans le journal La Rue nouvellement lancé par Jules Vallès (mars 1868), il exploita un faux pas de ce dernier pour le faire condamner et conduire droit à Sainte-Pélagie — à la grande satisfaction d’Ernest Pinard, son ministre de tutelle, qui ajoutait ainsi un nouveau nom à son affligeant palmarès de censeur. Quelques mois plus tard, toujours avec le soutien occulte du ministère, il fonde son propre journal, L’Inflexible, dont la cible préférée sera La Lanterne d’Henri Rochefort à l’exil duquel il contribuera avec une obstination consciencieuse.

_t.jpg)

Ses états de service contre les promoteurs du désordre ne l’empêcheront toutefois pas d’être arrêté et condamné après les événements de la Commune.

Dans les années qui suivent, il abandonne le monde politique, se rachète une conduite et se lance dans le commerce. On le retrouve dans des activités de publiciste et de conseil financier (La Grande Agence). Il dirige notamment un hebdomadaire, La Confiance, « guide financier des gens de maison, intendants, régisseurs, etc. » et alimente la presse de province en comptes rendus quotidiens de séances boursières.

Ses affaires prenant une certaine ampleur, il quitte bientôt (en 1885) la rue Lamartine pour la rue Le Peletier toute proche. Il y délaisse assez vite la publication de conseils financiers pour se lancer cette fois, à titre de commissionnaire, dans le conseil lifestyle (cérémonies, décoration, objets d’art, aménagement d’intérieurs) auprès des « gens du monde ». On est assez loin des écrits satiriques de ses débuts14.

Stamir fait état de deux croix qui lui auraient été décernées (il n’avait en tout cas pas participé à la bataille de Camerone).

Rubaudonadeu aura-t-il côtoyé ce voisin vaguement sulfureux mais peut-être de bon conseil dans les choix d’investissement et/ou de décoration d’un futur grand hôtel central ? On ne sait pas.

Et c’est donc en parallèle à l’affaire de Campos — sans doute à son issue — que Rubaudonadeu quitte la modeste rue Lamartine pour rallier les grands boulevards et se lancer dans la gestion hôtelière.

18, boulevard Montmartre

Dans les comptes rendus de l’affaire de Campos, il est en effet rapporté que Rubaudonadeu habite le № 18 du boulevard Montmartre15. Cela est confirmé par les inscriptions relevées dans le Didot-Bottin des éditions 1888 et 1889 ; il y est alors répertorié comme « rentier, ex-député espagnol ».

Le № 18 du boulevard Montmartre est l’avant-dernier immeuble du boulevard, côté IXe arrondissement, au débouché sur le carrefour Richelieu-Drouot (dit le « carrefour des écrasés »). Nous sommes toujours à proximité immédiate de l’hôtel de la rue La Fayette et non loin de la précédente adresse de Rubaudonadeu, rue Lamartine, mais cette fois dans un autre monde, celui des « grands boulevards ».

Avec l’immeuble jumeau du № 20, il s’agit d’une construction récente, finalisée courant 1886, qui visait à conforter l’opulence revendiquée d’un des quartiers les plus fréquentés de Paris. La montée en gamme des pénates de Rubaudonadeu est indéniable. Je ne sais pas si le № 18 est à coup sûr « le plus bel immeuble du boulevard Montmartre » (Villefeu, p. 157) mais il s’agit évidemment d’une adresse statutaire faite pour en imposer. Le commanditaire de la société Roger & Cie ne pouvait pas faire moins.

Et la photographie n’est jamais bien loin — même si je manque d’éléments pour insérer Cañellas dans le tableau. La rue du Faubourg Montmartre toute proche est connue pour avoir abrité et abriter encore de nombreux photographes et le boulevard Montmartre n’est pas en reste : le célèbre Belloc s’était installé un temps au № 5 et le № 18 fait face au № 21 où les Reutlinger — dont le nom est placardé en grand sur la façade (on l’aperçoit sur la carte postale ci-dessus) — disposent de tout le quatrième étage et d’une partie du cinquième, avec une terrasse. Mais le № 18 accueille lui-même, depuis sa mise en service, un studio dont les travaux furent commandés par le photographe Antony, lequel n’était pas un inconnu de Rubaudonadeu16.

Antony restera sur place quelques courtes années seulement. Dans l’édition de 1890 du Didot-Bottin, il n’est déjà plus répertorié (il réapparaît les années suivantes au Faubourg Saint-Martin). Mais il est remplacé par une autre équipe de photographes, la Société française de photographie artistique en couleur puis par le photographe Brochery qui lui-même en 1893 vend son studio au photographe Charles Ogereau, dont la carrière débutait.

Rubaudonadeu non plus ne reste pas longtemps sur place et quitte lui aussi le boulevard Montmartre en 1890. Un parfum hispanisant persistera tout de même dans l’immeuble : en 1892, il héberge encore un consul de Bolivie ainsi que les représentants des mines de cuivre espagnoles d’Aguas Teñidas.

51, avenue de Wagram

Comme l’indiquait l’encart publié dans Gaceta de Madrid du 6 juin 1891 (voir note 1 ici-même), Rubaudonadeu était domicilié cette année-là au № 51 de l’avenue de Wagram.

Il y a sans doute emmenagé courant 1890. C’est la dernière adresse parisienne qu’on lui connaît.

Aparté

Du moins s’agit-il de son dernier domicile personnel.

Si l’on en croit les annuaires, en 1893 et même en 1894, Rubaudonadeu n’avait pas mis un terme à son activité de représentant en eaux minérales, n’était qu’il s’y employait depuis une autre adresse que celle de son domicile, et qu’il s’occupait apparemment d’autres marques que la seule eau de Loëchès.

Dans l’édition 1893 du Didot-Bottin, on note que Rubaudonadeu opère en « eaux [sic] sulfureuse azotée, bicarbonatée » depuis le № 47 du boulevard Diderot (il succédait là à une série d’autres administrateurs en eaux plus ou moins éphémères) ; on y trouve également une réclame pour l’eau de Loëchès, dont l’adresse de référence est située au № 10 du boulevard des Filles-du-Calvaire et dont le représentant n’est pas Rubaudonadeu mais une certaine demoiselle Boutry (active dans l’administration des eaux minérales depuis plusieurs années) :

Rubaudonadeu était-il passé à la concurrence ? Ou était-il devenu VRP multicartes en eaux minérales ?

Les informations de l’annuaire Paris-Adresses (1893 et 1894) apportent un éclairage complémentaire bienvenu. Il y est bien confirmé la présence de Rubaudonadeu au boulevard Diderot et celle de Boutry au boulevard des Filles-du-Calvaire, mais on y apprend de plus que Rubaudonadeu est associé à un certain Barambio et que tous deux sont également référencés à cette même adresse du 10, boulevard des Filles-du-Calvaire :

On peut penser qu’ils agissaient en partenariat avec Mlle Boutry, en tant que grossistes ou distributeurs en eaux minérales diverses, dont celle de Loëchès.

Le point le plus intéressant ici est de découvrir que Rubaudonadeu n’était pas simplement rentier : malgré sa fortune, il continuait d’exercer une activité professionnelle. Peut-être ne l’occupait-elle que de manière épisodique ?

Comme au boulevard Montmartre, il s’agit d’un immeuble nouvellement construit, achevé en 1887 ou 1888, avec ses voisins du № 2 de l’avenue des Ternes et du № 53 de l’avenue de Wagram.

En 1893, cette portion de l’avenue est rebaptisée place des Ternes et le № 51 devient le № 3 de la place.

Dans le Didot-Bottin, je n’ai pas repéré d’inscrits remarquables à cette adresse — peut-être suis-je passé un peu vite.

[Mise à jour, 2 oct. 2025]

Signalons toutefois que les éditions de 1893 et de 1894 de l’annuaire Paris-Adresses mentionnent au 51, av. de Wagram un « Roger, rentier » dont on peut penser qu’il est un parent de Julia Roger-Pocheville, l’épouse de Rubaudonadeu — à moins qu’il ne s’agisse justement de Julia elle-même… (voir également note 7 ci-dessus).

Mais, coïncidence encore, ce nouveau domicile se trouve à cent mètres tout au plus du futur studio photographique de Cañellas, situé un peu plus haut, au № 35 de l’avenue. Certes, Cañellas ne s’y installera que fin 1897, mais peut-être avait-il rendu visite à l’homme d’affaires lorsque celui-ci demeurait là et s’était-il enquis des locaux disponibles dans le quartier17 ?

![Vue de l’immeuble d’angle du 51 av. de Wagram [1 pl. des Ternes]](https://blog.photographiedesartistes.com/images/jmc/jmc_blog/022/Place_des_Ternes-cparama_t.jpg)

Sans doute courant 1894, Rubaudonadeu plie finalement bagage et met un terme à son séjour à Paris. J’en ignore les raisons. La mise en liquidation de la commandite Roger & Cie l’année précédente l’a peut-être amené à réaliser que son action publique à Paris avait fait long feu. Et ce ne sont vraisemblablement pas les perspectives de développement du marché des eaux minérales étrangères en France qui pouvaient le retenir sur place.

Aussi, à 53 ou 54 ans, retourne-t-il en Espagne profiter d’une retraite active, emportant avec lui le reliquat des largesses de Mlle de Campos, les pièces de son musée historique de l’Ampurdà et, peut-être, les exemplaires restants de l’album des photographies de Cañellas.

Récapitulatif

Après les épisodes tumultueux du Sexenio Democrático et de la Première République (1868-1874), auxquels il avait pris part, Rubaudonadeu avait donc quitté l’Espagne pour s’installer à Paris. Peut-être espérait-il poursuivre une action politique depuis la France. Il y restera une bonne dizaine d’années, de 1883 (peut-être même avant) à 1894.

Il élit domicile successivement au 20 rue Lamartine (1883-1887), puis au 18 boulevard Montmartre (1887-1890) et enfin au 51 avenue de Wagram (1890-1894). Il s’affiche publiquement comme représentant de commerce pour une maison d’eau minérale espagnole, puis comme rentier et ancien député espagnol, puis sans mention spécifique, mais tout en conservant un rôle d’administrateur dans l’univers des eaux minérales.

En 1887, il doit affronter la rébellion de la cliente dont il gérait (de manière peut-être un peu trop personnelle) la fortune, au risque d’y perdre sa principale source de revenus. Il solde finalement les comptes d’une manière qui lui demeure favorable et qui lui permet désormais de mener grand train et de s’offrir la gestion d’un hôtel rue La Fayette. En 1887 toujours, il semble s’être marié à Paris avec une femme sensiblement plus jeune que lui, qu’il mettra à la direction de la commandite en charge de la gestion de cet hôtel.

Et sa route croise donc celle de Cañellas.

La documentation manque pour dater et qualifier la relation qu’entretinrent Rubaudonadeu et Cañellas. Elle culmine, c’est manifeste, entre 1888 et 1892, période durant laquelle deux grands projets de reportage photographique sont mis sur pied, définis et financés par Rubaudonadeu et exécutés par Cañellas : l’expédition en Alt Ampordà (le fameux « Album Rubaudonadeu ») à l’hiver 1888-1889 et celle à l’ouest de Barcelone à l’été 1891 (dont le sort est incertain mais dont la réalité est incontestée — il en subsiste plusieurs témoignages). Toutefois, la relation entre les deux hommes était peut-être établie dès avant et se sera peut-être poursuivie bien après.

Comme on a pu le relever dans ce qui précède, un certain nombre de coïncidences propres aux lieux que fréquentèrent les deux Catalans ont été mises au jour, dont l’accumulation prête, me semble-t-il, à réflexion. Pour mémoire :

- 1883-1887 – Rubaudonadeu habite rue Lamartine et, à la même époque, Cañellas photographie cette rue ainsi que d’autres du quartier ; Rubaudonadeu est alors à proximité immédiate d’un hôtel d’obédience espagnole18 dont il prendra bientôt lui-même la gérance ;

- 1886 – Rue Lamartine, Rubaudonadeu a pour voisin dans l’immeuble le photographe Antony qui emménagera comme lui et en même temps que lui au 18 boulevard Montmartre ; se sont-ils concertés ? ont-ils envisagé de travailler ensemble ? et par exemple Antony fut-il lui aussi un possible candidat pour le reportage en Alt Empordà — et donc un concurrent de Cañellas ?

- Juin 1887 – Affaire de Campos dont les scènes se déroulent dans le quartier des Champs-Élysées, avenue du Bois et au Bois de Boulogne ; ce sont justement des lieux où, à la même époque, Cañellas opère pour prendre d’autres instantanés de rue… (voir par exemple JMC 295 ou JMC 335) ; aurait-il été inspiré par des conversations tenues avec Rubaudonadeu ?

- 1888 – Rubaudonadeu a ses bureaux de représentant en eau minérale boulevard de Clichy, à l’emplacement de la future Villa des Platanes ; peu de temps après (peut-être même dès 1889), Cañellas viendra justement installer son studio de photographie à cette même adresse ;

- 1890-1894 – Rubaudonadeu habite avenue de Wagram, à la place des Ternes ; une nouvelle fois, quelques années plus tard (1897), Cañellas viendra installer son dernier studio de photographie à quelques mètres de là.

Ce ne sont bien évidemment que de simples coïncidences. Je crois pourtant qu’elles laissent deviner une relation entre Cañellas et Rubaudonadeu plus durable que celle liée aux seuls projets de reportage en Catalogne.

Sans aller jusqu’à dire qu’ils furent les meilleurs amis du monde, il est possible que les deux hommes aient entretenu une relation tout au long du séjour à Paris de Rubaudonadeu. Peut-être ce dernier aura-t-il servi d’intercesseur pour Cañellas, par exemple auprès de telle ou telle personnalité parisienne19 ou de telle ou telle entreprise, jouant un rôle de rapporteur d’affaires pour des commandes de travaux photographiques. Peut-être lui apportait-il une aide dans ses recherches de locaux pour ses studios. Voire tout simplement une aide financière pour maintenir son activité à flot.

À ce jour, aucun élément matériel ne vient conforter ces hypothèses. Mais l’idée me séduit.

❦

Si les traces laissées par Rubaudonadeu à Paris — du moins celles collectées ici et qui ne sauraient se prétendre exhaustives — brossent du personnage un portrait pour le moins contrasté, on gardera à l’esprit qu’elles n’épuisent sûrement pas sa personnalité ni ses faits et gestes et qu’elles émanent souvent de sources qui ne lui étaient pas forcément favorables. Cela étant, je crois aussi que ces sources s’inscrivent bien dans la tonalité de l’époque, qui goûtait fort l’ostentation et la prodigalité, les affaires de mœurs et le parfum du scandale, et d’autant plus si ces « affaires » étaient le fait d’étrangers — à qui, russes ou sud-américains en particulier, il était facile de prêter des comportements extravagants.

À ce titre, Rubaudonadeu me semble avoir pleinement participé de la Belle Époque et de son atmosphère et pleinement contribué à l’image de la « capitale du XIXe siècle » qu’on a pu associer à Paris.

Et je soupçonne que cette « participation » et « contribution » de Rubaudonadeu aura déteint en quelque façon sur Cañellas pour le transformer lui aussi, le jeune émigré catalan, en un acteur de plein rang de la vie parisienne. Son legs photographique en témoigne.

Notes & références

À commencer par la petite notice que lui consacre la version catalane de Wikipédia : Josep Rubau Donadeu i Corcellés qu’on complètera par l’analyse plus conséquente proposée par Fran Fernández dans son article Josep Robau Donadeu (1841-1916). Un republicà pare de la Internacional. Sans oublier les informations fournies par Anna Capella et Jaume Santaló dans le catalogue de l’exposition de 2005 consacrée à Cañellas (références dans la page de présentation de l’application).

❦

Par ailleurs, pour l’anecdote, on relève bon nombre de variantes dans l’orthographe de son nom de famille, lui-même par exemple étant à l’origine (en juin 1891) d’une demande de modification du patronyme-matronyme Rubau y Donadeu en une forme concaténée Rubaudonadeu. Dans ce billet, je m’en tiendrai à cette dernière forme.

On trouvera un descriptif exhaustif de ces pérégrinations dans le chapitre Els itineraris d’en Cañellas (hivern 1888-1889) publié par Joan Cos dans l’ouvrage collectif Àlbum 1888 i 2005 - Dues visions de l’Alt Empordà, s/l, 2006, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Girona, Delegació Alt Empordà (ISBN 9788496185661).

Sur le projet de l’Album Rubaudonadeu, on lira avec profit l’étude que lui a consacrée Pep Parer dans le catalogue de l’exposition de 2005 déjà mentionné : Els Àlbums de visites i paisatges a l’Espanya del segle XIX: Josep M. Cañellas i els “Àlbums Rubaudonadeu” (1888-1889), pp. 38-53, de même que les articles pionniers sur le sujet publiés par Inès Padrosa en 1994 dans la Revista de Girona (références dans l’article Wikipédia déjà cité).

Les analyses de l’album se sont multipliées depuis ; ainsi de la journée d’étude consacrée à l’Album Rubaudonadeu organisée le 26 novembre 2022 par la Bibliothèque Climent de Fages de Figueres et l’Institut d’études ampurdanes.

Et j’avais moi-même rédigé un petit billet sur l’éventuelle présence (fugace) de Cañellas sur les clichés de l’album : Auriez-vous vu Josep Maria Cañellas ?

RetourJe tire ces informations des intéressantes notices relatives à Félix Alarcón Brenes et à Josep Alsina Trayter publiées par l’historien d’art Fernando Alcolea.

N.B. Pour ma part, considérant l’âge d’Alsina Trayter (20 ans), je ne peux m’empêcher de penser qu’il y avait là pour lui un filon alimentaire venant utilement compléter la bourse que lui avait octroyée la députation provinciale de Barcelone pour monter à Paris. C’était aussi sûrement un moyen efficace d’étofffer son curriculum vitæ.

À noter, un article du quotidien de Gérone El Posibilista daté du 13 avril 1890 relayait déjà l’initiative en mentionnant explicitement le nom d’Alarcón Brenes :

Enfin, rappelons que les photographies de l’Album Rubaudonadeu ont toutes été numérisées et peuvent être consultées sur le site de la Bibliothèque Fages de Climent ou sur celui de la base Regira de la députation de Gérone.

RetourPar exemple, au cours de l’intervention de Carles Esporrín lors de la Journée Fotografia i Pintura, una relacioó complexa tenue le 30 avril 2024 à Barcelone. Captation disponible sur Youtube [vers 5:32:12].

RetourLe tronçon de la rue La Fayette compris entre la rue du Faubourg Montmartre et celle du Faubourg Poissonnière fut percé après parution d’un décret d’utilité publique du 27 août 1859. Et il faudra attendre un ultime décret, paru le 19 mars 1862, pour qu’un dernier tronçon soit tracé et prolonge la rue jusqu’à la Chaussée d’Antin et donc jusqu’à l’Opéra.

L’immeuble d’origine comportait six étages. Les deux derniers étages de l’immeuble actuel ont été modifiés/rajoutés plus tardivement, en 1925.

RetourArchives de la Ville de Paris, Sommier foncier [1859-1880], cote DQ18 586.

Il est intéressant d’observer qu’un très grand nombre des mutations opérées après l’édification initiale des immeubles dans cette portion de la rue La Fayette l’ont été par la banque Ardoin, Ricardo & Cie. Je suppose que cette dernière était la concessionnaire principale sinon exclusive des travaux engagés par le percement de ce tronçon de la voie.

Pour autant, j’apprends dans une très intéressante étude sur la « haute banque » parisienne, que

… la banque Ardoin qui avait été très active en Espagne sous la Restauration, se spécialisa sous le Second Empire dans des opérations immobilières à Paris qui furent loin d’être des réussites financières, comme le percement du boulevard de Strasbourg et de la rue Lafayette, où Ardoin finit par s’effacer devant le Crédit foncier.

À sa mort, en 1871, Jules Ardoin, fils du fondateur, était un des rares banquiers de sa génération à ne laisser à ses héritier qu’un petit demi million de francs et la banque Ardoin, Ricardo & Cie ne lui survécut pas.

Nicolas Stoskopf, Qu’est-ce que la haute banque parisienne au XIXe siècle ?, communication faite à la Journée d’études sur l’histoire de la haute banque, organisée le 16 novembre 2000 par la Fondation pour l’histoire de la haute banque.

La spéculation immobilière sur laquelle misait la banque Ardoin, Ricardo & Cie se sera sans doute fracassée sur les coûts paraît-il exorbitants liés aux expropriations requises pour le percement de la nouvelle voie.

Le sieur Chavignot (1803-1868), lui, aura flairé la bonne affaire. Entrepreneur en bâtiment hyperactif, self-made man au parcours très balzacien (il commence comme charpentier et réalise sa première opération immobilière en 1830), il acquiert le foncier et l’immeuble du № 56 pour moins de 450 000 francs et en tire un revenu locatif qui projette un amortissement de son investissement en quinze ans. Il meurt toutefois quatre ans plus tard (1868) et laisse le profit à sa succession.

RetourL’une des caractéristiques (très prisée, semble-t-il) des sociétés en commandite de l’époque était de pouvoir garder confidentiels les noms des commanditaires. Seul le nom du commandité était tenu d’apparaître publiquement. Une façon pour les investisseurs d’opérer de manière discrète tout en minimisant leur prise de risque qui restait limitée à leur apport initial.

❦

Je n’ai pas trouvé beaucoup d’information sur Julia Roger Pocheville (Barcelone, 1864 - Madrid, 1898), administratrice donc du Gran Hotel Central de España y America. En dépit de la consonnance très française de son patronyme, elle était bien citoyenne espagnole. Elle fut, dit-on, une violoniste émérite. Je ne connais pas non plus les raisons de son décès précoce à 34 ans, une maladie soudaine, semble-t-il, contractée lors d'un voyage en pays basque.

Selon un renseignement déniché sur Geneanet, Rubaudonadeu épouse Julia Roger Porcheville à Paris le 19 mars 1887. Je n’ai toutefois pas réussi à confirmer l’information : je n’ai pas trouvé d’acte de mariage à leurs noms dans les registres des mairies parisiennes (mais peut-être s’agissait-il d’un mariage simplement religieux ou le mariage eut-il lieu hors de Paris). Le mariage entre eux deux est toutefois attesté par d’autres sources, notamment à l’occasion du décès de la jeune femme à Madrid ; ainsi de cet extrait du quotidien El Cantábrico, № 1254, du 2 oct. 1898 :

❦

[Mise à jour, 2 oct. 2025]

De façon intéressante, on trouve dans les éditions de 1893 et de 1894 de l’annuaire Paris-Adresses, à la suite de l’inscription attendue « Roger (J.), Hôtel Central Espana-América, Lafayette, 56 », une autre qui l’est moins : « Roger, rentier, av. de Wagram, 51 »… À la lumière des adresses connues de Rubaudonadeu (voir ci-dessous), cela semble tout sauf une coïncidence.

La même année 1893, Mlle Julia Roger est répertoriée dans l’Annuaire des artistes et de l’enseignement dramatique et musical à l’adresse du 6, boulevard de Courcelles (à deux stations de tramway de la place des Ternes, peut-être l’adresse d’une école de musique) ; cet annuaire mentionne également un Roger-Pocheville (Aug.) au 4, rue Tardieu dont on peut penser qu’il est un parent de Julia. (Pour mémoire, l’immeuble du 4 rue Tardieu apparaît à l’arrière-plan de la photographie JMC 202 de Cañellas.)

Chanson dédiée à Rodolphe Salis, sur l’air de « Ça vous coupe la gueule à quinze pas » de Charles Colmance, et consignée dans Jules Jouy, Les chansons de l’année, Paris, Bourbier & Lamoureux, 1888 (consultable sur Gallica).

Jouy et son public faisaient donc bien la part des choses dans cette ténébreuse histoire, en remettant chacun et chacune à sa place.

RetourEt il y est encore question de photographie.

Selon les dires de Villefeu (pp. 158-159), c’est par le biais d’un des photographes Debas [Villefeu écrit Debasse] que Rubaudonadeu fut mis en relation à Madrid avec Mlle de Campos.

Les Debas étaient deux frères photographes français installés à Madrid depuis le début des années 1870 et connus localement comme Los Hermanos Debas. Leur réputation leur valut de devenir, chacun de son côté, photographes officiels de la Cour. Leur entregent était certain et leurs entrées dans les grandes familles madrilènes assurées. Leur prestige inspira peut-être à Rubaudonadeu du respect pour l’activité photographique dont il se souviendra en lançant son projet de documentation de l’Alt Empordà…

Sur la carrière des frères Delbas, voir Fernández Rivero, Juan Antonio; García Ballesteros, María Teresa, Los Hermanos Debas: fotógrafos de corte en las monarquías alfonsinas, 2016 - Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (14es : 2016 : Girona).

Toujours selon Villefeu (pp. 253-254), c’est à l’aide d’un autre photographe (sans doute Antony, son voisin boulevard Montmartre, voir ci-dessous), que Rubaudonadeu monte une cellule de crise pour organiser la traque des amants en fuite : « [Rubaudonadeu] établissait en même temps une sorte de rue de Jérusalem chez son digne ami, le photographe ». (La rue de Jérusalem était une ancienne voie sur l’île de la Cité menant à la Préfecture de Police d’avant 1857, une sorte de quai des Orfèvres avant l’heure.)

❦

Villefeu donne à lire par ailleurs tout un échantillon d’articles parus à l’occasion de l’enlèvement de Mlle de Campos (pages 233 à 237). Il n’omet pas de citer les chansons créées à cette même occasion.

RetourArchives de la Ville de Paris, Sommier foncier [1880-1945], cote DQ18 1375.

Je n’ai pas comblé la période qui suit le décès de Chavignot en 1868 et qui se termine par l’arrivée des De las Casas en 1872. Encore un fil à dérouler.

RetourVillefeu fait provenir les détails biographiques sur Rubaudonadeu (et Mercedès de Campos) des propos qu’aurait tenus à Mielvacque un duc, « l’un des membres les plus importants de la colonie espagnole » à Paris (p. 75). Ledit duc (qui n’est pas nommé) se serait notamment lui-même renseigné auprès de l’« avocat-conseil de l’Ambassade et du Consulat général d’Espagne à Paris », Me J. Caso — dont on peut penser qu’il est la réelle source des informations rapportées par Villefeu (p. 146).

Note — Caso avait la dent particulièrement dure contre Rubaudonadeu ; à l’occasion de l’affaire de Campos, il se répandit dans la presse contre ce dernier en des termes très violents (voir sa lettre publiée dans l’article du Soir déjà cité). Il semblerait que son animosité remontât à l’annulation du premier mariage de Mlle de Campos dont il s’attribue tout le mérite, ce qui n’est peut-être pas tout à fait exact puisque Rubaudonadeu était bien le conseil en titre de la requérante. Se serait-il fait doubler par Rubaudonadeu à cette occasion et en aurait-il gardé une rancune tenace ?

Parmi les détails relatifs à la présence de Rubaudonadeu à Paris, Villefeu confirme les deux premières adresses décrites ci-après.

RetourSi l’on en croit la presse spécialisée de l’époque, l’eau purgative de Margarita Loëchès fut introduite en France en 1884-1885 par la société La Taberna española, après que ses vertus avaient été reconnues et saluées par l’Académie de médecine. Voir Le Panthéon de l’industrie, 25 oct. 1885, pp. 325-326.

Le Bulletin de l’Académie nationale de médecine du 1er janvier 1884 rapporte en effet la demande officielle déposée par « sir [sic] Josep Rubaü-Donadeü, à Paris […] d’introduire et de vendre en France, pour l’usage médical, l’eau minérale d’une source dite La Margarita, située à Lœches (Espagne). »

Villefeu précise de son côté que « comme il fallait de l’argent pour subsister, [Rubaudonadeu] décida quelqu’un à lui confier le soin de lancer et d’exploiter en France une eau naturelle, saturée de magnésie, l’eau de Loëches » (p. 155) et que « en ce temps-là, José Rubau était maigre et maigrement installé dans un petit logement de la rue Lamartine » (p. 157).

Coïncidence – Les bureaux de représentation de ces eaux minérales, comme leurs dépôts, semblent avoir régulièrement changé d’adresse. En 1888, ils sont installés au… 58 boulevard de Clichy. Cette dernière adresse n’est autre que celle de la future Villa des Platanes (achevée en 1895) où Cañellas viendra lui-même bientôt s’installer — peut-être même dès 1889.

Or, la période 1888-1889 est précisément celle du photo-reportage en Alt Empordà ; les deux hommes ont dû se rencontrer à plusieurs reprises. Domicilié rue André-del-Sarte, Cañellas n’avait que peu de chemin à faire pour rencontrer Rubaudonadeu dans ses bureaux. Est-ce à une telle occasion qu’il aurait repéré son futur studio ?

Apparemment, Rubaudonadeu conservera assez longtemps son statut de représentant des eaux de Margarita Loëchès : il est encore répertorié comme tel dans l’édition 1888 du Didot-Bottin, quoiqu’on signale sur place un certain Charles Lemoine (celui-ci travaillait-il pour le compte de Rubaudonadeu ?) :

Le résumé apparaît dans une des notices consacrées aux habitants du Hameau des Grandes-Dalles.

On prendra bonne note de la campagne mexicaine du jeune Stamir : un passage par la Légion étrangère ne pouvait que nourrir un esprit combatif ; accessoirement, un passage par le Mexique pouvait l’avoir familiarisé avec la langue espagnole…

RetourPour se faire une idée de Stamir, une plongée dans Gallica donne à lire plein de choses.

Voir aussi Corinne Saminadayar-Perrin, Jules Vallès, Paris, Gallimard, 2021, chapitre La polémique en corsaire (1867-1869) [en ligne] et Grégoire Kauffmann, Jean Drault (1866-1951) de La Libre Parole au Pilori, itinéraire d’un propagandiste antijuif, Revue d’Histoire de la Shoah, 173(3), 2001, pp. 62-87 [en ligne].

Sur les attaques contre Rochefort et sa Lanterne, on trouvera dans Les Insulteurs de la Presse (1868) un portrait très à charge de Stamir et de son comparse Marchal-Bussy.

Durant le Siège de Paris, l’article « Les Agents secrets », sous-titré « Alexandre de Stamir », publié dans le numéro du 5 décembre 1870 de La Patrie en danger d’Auguste Blanqui dénonce lui aussi sans équivoque le profil de mouchard de Stamir — dont on se demande comment il survécut aux bouleversements des débuts de la IIIe République. L’art de retourner sa veste, peut-être.

A contrario de toutes ces accusations, mais une dizaine d’années plus tard, on trouve un portrait élogieux de Stamir publié par Charles Virmaître dans le № 79 de son journal L’Étoile du 29 mars 1879. À vrai dire, l’éloge se comprend d’autant mieux que Virmaître était le gérant de l’hebdomadaire La Confiance dont Stamir était le directeur de rédaction. (Une présentation de Virmaître mériterait à elle seule tout un billet.)

Dans le cours de ses activités de publiciste, Stamir dépose en juin 1881 un brevet pour un « mode de publicité sur plans typographiques en relief » ; il prenait donc sa tâche au sérieux.

RetourNotons que l’animosité de Villefeu envers Rubaudonadeu l’amène à quelques incohérences factuelles.

Page 157, il évoque sans donner de date le déménagement de la rue Lamartine : « il est venu tout à coup habiter le plus bel immeuble du boulevard Montmartre. Il avait un million ! le démocrate s’offrait un palais… » ; mais page 232, il évoque l’« hôtel de la rue [sic] Montmartre, l’hôtel acheté avec le million qu’il avait soutiré à sa naïve cliente ».

Il s’agit bien au 18 boulevard Montmartre d’un immeuble et non pas d’un hôtel (ni non plus d’un palais). Au vu des nombreux inscrits professionnels à cette adresse, il est certain que Rubaudonadeu n’occupait qu’un appartement, qu’il devait louer plutôt que posséder. Mais Villefeu confond peut-être l’adresse personnelle de Rubaudonadeu et celle de l’hôtel rue La Fayette ?

RetourCe photographe, qui opère à Paris sous le nom d’Antony (P.) & Cie, s’appelait en fait Antoni Pietkiewicz (à ne pas confondre avec le littérateur Antoni Pietkiewicz (1823-1903), dit Adam Pług, qui, lui, ne quitta pas sa Pologne natale). Né en 1830, c’était un peintre de formation, actif comme photographe à Paris dès les années 1860. Sur le dos des cartons-supports de ses photographies, il se présentait comme « artiste peintre photographe ». Son premier atelier était situé au 80 rue Vaneau (qu’il orthographie Vanneau sur ses cartons).

Selon les indications des ouvrages de référence de Voignier, Boisjoly et Marc Durand, il y a hésitation sur le nombre de photographes nommés Antony (trois pour Voignier, un pour les autres) et leurs adresses respectives. Durand, à l’entrée Pietkiewicz dit Antony (Antoine Charles), énumère sept adresses différentes, dont le 18 bd Montmartre (en 1888) et le 164 rue (Durand écrit boulevard) Montmartre en 1890.

Son nom est également répertorié par Georges d’Heylli dans son Dictionnaire des pseudonymes (1887) en tant que peintre.

Selon les indications portées sur le permis de construire du 19 juillet 1886, lors des travaux d’aménagement de son atelier du boulevard Montmartre, Antony était domicilié… 20 rue Lamartine ! En voisin de palier de Rubaudonadeu, en somme. Simple coïncidence ? Occupait-il le logement laissé vacant par cet autre Polonais d’origine qu’était Stamir ? Pourquoi pas ? On sait que la communauté polonaise à Paris était particulièrement soudée. Mais je brode là de pures hypothèses romanesques.

Toujours est-il que deux résidents du 20 rue Lamartine qui emménagent concomitamment au 18 boulevard Montmartre ne pouvaient pas ne pas être en relation. Et il me semble qu’on en trouve un indice dans Villefeu quand il écrit :

RetourRubau ne craignit pas de se livrer à une série d’actes plus illégaux et plus répréhensibles les uns que les autres, installant chez son ami, le photographe, une mystérieuse officine de police, où il achetait ceux-ci, intimidait ceux-là, et passait des marchés honteux… (p. 253)

On se souviendra également que Cañellas avait pour ami le peintre Daniel Hernández qui demeurait de l’autre côté de la place des Ternes, au bout de la rue du Faubourg Saint-Honoré.

Voir le billet La muse de la photographie (Josep Maria Cañellas & Daniel Hernández).

Sur le studio de l’avenue de Wagram de Cañellas, je renvoie aux billets Josep Maria Cañellas à la Salle Wagram, Deux visuels de lieux parisiens liés à Josep Maria Cañellas et Le « moment Wagram » de Josep Maria Cañellas.

RetourEspagnole ou du moins hispanique. L’immeuble de l’hôtel de la rue La Fayette fut construit avec le financement d’une banque française active en Espagne sous le Second Empire (un effet d’Eugénie de Montijo ?). Il est loué à une succession d’hôteliers manifestement espagnols ou latino-américains. Du reste, le premier nom de l’hôtel est Hôtel d’Espagne et d’Amérique (F. Ramon del Auja) ; ce nom sera repris et amplifié par Rubaudonadeu en Grand Hôtel Central d’Espagne et d’Amérique.

RetourJ’avais envisagé que ce pût être le cas pour expliquer par exemple l’improbable rencontre entre Cañellas et Archdeacon (mais aucun élément factuel ne vient étayer l’hypothèse).

Voir le billet Digression sur un portrait d’Edmond Archdeacon par Josep Maria Cañellas.

RetourMots-clés

Josep Maria Cañellas ; Josep Rubau Donadeu i Corcellés ; Rubaudonadeu ; 56 rue La Fayette ; 20 rue Lamartine ; 18 boulevard Montmartre ; 51 avenue de Wagram ; Gran Hotel Central de España y America ; commandite Roger & Cie ; Mercédès de Campos ; Paul Villefeu ; Alexandre de Stamir

❦

Haut de page